Registro de femicidios y denuncias por delitos sexuales, así como la realidad las defensoras medioambientales es parte del informe anual de la organización feminista, que será presentado este martes 5 de agosto en la Sala Master de Radio U. de Chile.

04-08-2025

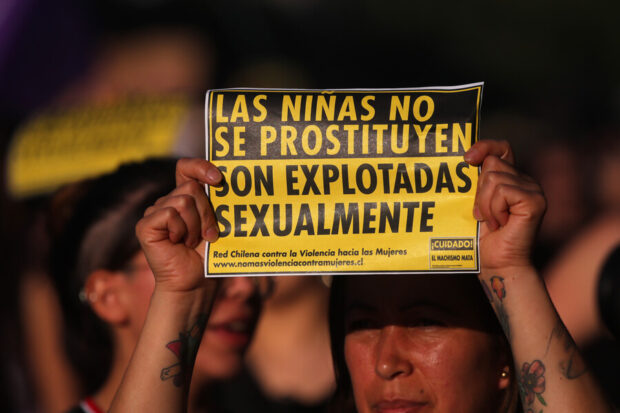

En el marco del lanzamiento de la 19° edición de la campaña ¡Cuidado! El Machismo Mata, el próximo martes 5 de agosto a las 20:00 horas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en su trayectoria de 35 años por la promoción de vidas libres de violencia, presentará el Dossier Informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2024- 2025, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia.

El evento será abierto al público y contará con un panel de activistas feministas que analizará los datos expuestos en el documento. La actividad también será transmitida ese día a través de la cuenta de Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la señal en vivo de Radio Universidad de Chile 102.5 FM, con la conducción de la periodista del medio, Tania González.

Durante la presentación, Isadora Castillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, presentará el informe y los datos que serán comentados por la periodista Mónica Maureira, experta de Chile en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, y Catalina Dettoni, investigadora de Fundación SOL. Además, la instancia contará con interpretación en lengua de señas chilena (LSCh).

El Dossier Informativo se elabora anualmente y su objetivo es brindar una mirada crítica y contingente al continuo de violencia que viven mujeres y niñas en Chile, desde una mirada feminista.

La información contenida proviene de reportes emitidos por organismos internacionales y nacionales, estudios de organizaciones sociales y relatos en prensa, complementado con la experiencia activista de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

El informe está compuesto por seis capítulos: Violencia Femicida, Violencia en contexto de Pareja, Violencia Sexual, Violencia Económica, Violencia Institucional y Violencia hacia Mujeres LBTIQ+. Cada una de estas secciones, además de cifras, presenta un profundo análisis que refleja cómo este continuo de violencia es de carácter estructural.

Tanto el informe como el panel de conversación entre activistas feministas representan un aporte clave en la comprensión de esta violencia, en dimensiones cualitativas y cuantitativas.

Resumen ejecutivo Dossier Informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2024-2025

- La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró 50 femicidios en 2024. De estos, 6 no son reconocidos por el Estado.

- Pese a la normativa vigente, las y los operadores de justicia fracasan en su aplicación: investigaciones y procesos sin perspectiva de género impiden que mujeres y niñas accedan a la justicia.

- Las tres regiones con mayores tasas de femicidios en los últimos cinco años son: Tarapacá (2.15), Maule (2.08), y Arica y Parinacota (2.01).

- A partir de la Ley Integral, en 2024 se introducen modificaciones a la Ley VIF. Se reconoce la violencia en relaciones fuera del espacio doméstico, como el pololeo u otros vínculos menos formales, permitiendo que estos casos puedan ser formalmente denunciados y abordados con medidas de protección estatal.

- Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2024 se registraron 132 mil 555 casos policiales por VIF, donde 7 de cada 10 víctimas son mujeres, mientras que 7 de cada 10 agresores son hombres.

- Las regiones de Tarapacá (620,2), Aysén (600), y Arica y Parinacota (560,6) presentan la mayor cantidad de denuncias en relación a su población. Coincide en gran medida con las regiones con tasas más altas de femicidio, lo que podría sugerir la existencia de condiciones locales específicas que agudizan la violencia contra mujeres.

- Respecto a denuncias por delitos sexuales, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2024 se registraron 4 mil 542 casos policiales por violación, 13 mil 868 por abuso sexual, mil 802 por acoso sexual y mil 224 por otros delitos sexuales. Por lo tanto, se reportaron al menos 58 agresiones sexuales diarias, una cada 25 minutos.

- El 86,3% de quienes denunciaron delitos sexuales en 2024 fueron mujeres, mientras que el 95,1% de los agresores son hombres.

- Las regiones de Arica y Parinacota (86,9), Tarapacá (78,0), Los Lagos (76,1) y Aysén (73,9), presentan las tasas más altas de violencia sexual en el país.

- La Ley N° 21.643 (conocida como Ley Karin), desde el año 2024, registra 3 mil 804 denuncias, donde un 67,8% fueron ingresadas por mujeres, 30,5% por hombres, y en el 1,7% de los casos se desconoce la información. En casos de acoso sexual, 9 de cada 10 denunciantes son mujeres.

- Las mayores tasas de denuncia se observan en las regiones de Magallanes (49,54), Aysén (47,15) y Atacama (24,23).

- Según datos de la ENVIF (Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer en el Ámbito Intrafamiliar y Otros Espacios), persiste por parte de las mujeres el temor a la denuncia, especialmente por la desconfianza institucional.

- La implementación de marcos como la Ley Integral y la Ley Karin constituyen un paso relevante, pero insuficiente si no se garantiza un acceso efectivo a la justicia, acompañamiento a las víctimas y transformación de los patrones que naturalizan esta violencia.

- La falta de información pública desagregada y transparente sobre delitos que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas impiden evaluar el desempeño institucional. No obstante, el Informe Estadístico Anual del Ministerio Público (2024) indica que solo el 8,3% de las denuncias por delitos sexuales finalizó con una sentencia condenatoria.

- En el ámbito económico, la tasa de participación asalariada de las mujeres alcanzó la mayor alza histórica en el país. No obstante, las mujeres optan por empleos informales e inestables como estrategia para compatibilizar el empleo con las labores domésticas y de cuidado.

- Aunque desde 2015 se ha registrado un aumento marginal en la participación masculina en las responsabilidades del hogar y cuidado, las mujeres siguen dedicando dos horas diarias más al trabajo no remunerado.

- De las más de 270 mil personas que se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos a mayo de 2025, el 96% son hombres.

- El 51% de las personas que habitan en campamentos son mujeres, lo que refleja cómo las brechas económicas de género se traducen también en precariedad habitacional.

- Persisten los roles de género en la educación superior, lo que aleja a las mujeres de la ciencia y limita su horizonte vocacional: la matrícula de mujeres se concentra en carreras de salud y ciencias sociales, mientras la de hombres en carreras STEM, de ciencia, ingeniería y tecnologías.

- En la Ley N° 21.675, se reconoce por primera vez la violencia gineco-obstétrica como una expresión específica de violencia contra las mujeres. El 29,6% de las mujeres en Chile declara haber sufrido violencia gineco-obstétrica en algún momento de su vida.

- Las cifras de discriminación en la atención gineco-obstétrica aumentan si se trata de mujeres lesbianas y bisexuales.

- Entre 2012 y 2022, al menos 114 personas fueron denunciadas tras atenderse por abortos o emergencias obstétricas en hospitales públicos. En muchos casos, las situaciones correspondían a abortos espontáneos o cumplían con alguna de las tres causales legales.

- Chile es el segundo país con mayor proporción de población femenina privada de libertad, con altos niveles de hacinamiento: en más de un tercio de los recintos la capacidad está sobrepasada (36,8%). El 85,4% de las mujeres privadas de libertad son madres y el 69,6% tiene hijos/as/es menores de edad. El estancamiento en el desarrollo de políticas públicas que contemplen la situación de precariedad carcelaria, son ejemplos del abandono legislativo hacia las mujeres privadas de libertad y sus derechos fundamentales.

- Las condiciones del postparto y la higiene menstrual en cárceles también reflejan una negligencia estructural: las internas denuncian no recibir insumos necesarios tras el parto, y programas de acceso a productos de higiene han sido implementados sin presupuesto sostenido, quedando fuera de la planificación estatal para los años 2024 y 2025.

- Durante 2024 se registraron 27 ataques a personas defensoras del medioambiente, de los cuales 13 fueron contra mujeres. Sin embargo, el 70,2% del total de casos afectó a mujeres. Esto significa que, si bien fueron menos mujeres a las que se atacó en comparación a los hombres, ellas fueron atacadas en repetidas ocasiones.

- Las mujeres defensoras del medioambiente han sido víctimas de agresiones físicas (48,4% de las veces); violencia verbal, incluyendo amenazas y hostigamiento (21,2%), uso de acciones judiciales (9%) y herramientas digitales (9%).

- Instituciones estatales desacreditan las amenazas y las violencias que sufren las defensoras ambientales, resultando en omisión de denuncias.

- Respecto a población LGBTIQ+, los casos de odio aumentaron un 78,7% en relación con 2023, totalizando 2 mil 487 vulneraciones a los derechos humanos.

- 2024 concentra el 23,5% del total de atropellos a los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, según información de los últimos 23 años.

- La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (21.675) y la Ley Karin (21.643) omitieron a mujeres trans, lesbianas y bisexuales, invisibilizando sus experiencias de violencia y exclusión.